纪念恩师冯康先生(袁亚湘)

2020年是冯康先生诞辰100周年,所里决定出版冯先生的纪念文集。我正好借此机会写点东西纪念恩师。

冯康先生是一名伟大的数学家、我国计算数学的奠基人和开拓者。冯先生去世之后美国数学会前会长、著名数学家Peter Lax 曾撰文纪念,对冯先生的工作给予了高度评价。作为冯先生的学生,我没有资格和能力评价冯先生的学术成就,只能通过记录我和冯先生交往中的一些小事,来感谢他对我的培育、提携之恩。

早在湘潭大学读本科时,我就听说过冯康先生的名字。事实上,作为计算数学专业的学生,我在教材、参考书中处处可见冯先生的名字。那时,科学出版社出版了一套《计算方法丛书》,主编就是冯康先生。湘潭大学计算数学方向的各个老师对冯先生的敬仰给我留下了深刻的印象。我由此得出了一个结论:冯康就是中国计算数学界的“神话”人物。

小时候的我没什么雄心壮志,压根没想过将来会在北京工作。对于像我这样一个土生土长在小山村的孩子来说,最理想的状态就是能吃上“国家粮”,在省会城市长沙工作,把父母接来膝前尽孝。由于我在学校的不错表现,不少老师和同学都建议我考研继续深造。但那时湘潭大学刚复校不久,学校急需补充教师团队的空缺,因此学校非常希望把恢复高考后的前两级(77、78级)中的优秀学生留下来扩充教师队伍。听说,校领导曾决定,在湖南省大学生数学竞赛中取得过名次的都不让考外校的研究生,要求这些同学留校,我就在其列。后来是时任数学系系主任的郭青峰据理力争,才说服学校让我们这批学生报考外校,我这才有机会报考冯康先生的研究生。

尽管好事多磨,但好在我很幸运地考取了冯先生的研究生,而且据说是当年中国科学院计算中心录取的八个研究生中成绩最好的。1982年的春天,我来到北京。在位于玉泉路的中国科学院研究生院报到后不久就来到中国科学院计算中心和所里的领导、老师见面。冯康先生把我叫到他的办公室,和我谈话。他开门见山地问我:“小袁,组织上决定让你出国,你是否同意?”我没有主意,就说愿听冯先生安排。他帮我分析了不同选择的优劣,建议我出国学习,最后让我自己决定。我想了想,同意出国。接着,他说了一句让我一辈子都忘不了的话:“你要出国就不要学有限元,要学有限元就不要出国!”冯先生的这句话深深地震撼了我。随着时间的推移,这句话不仅没有被我忘记,反而成为我记忆中冯先生的“金句”。当时,他建议我出国学习就应该挑选当时国内实力不强,但在国际上非常重要的学科方向,比如优化。事后,我才了解到,他找我谈话时就已知道我后来的博士生导师——英国剑桥大学的Powell教授将到中国讲学。

Powell教授来中国的访问是应华罗庚、冯康的联名邀请,为英国皇家学会和中国科学院双边项目交流而来,也是作为改革开放之后,华罗庚应英国皇家学会之邀访问剑桥大学后的回访。Powell教授访问中国科学院计算中心期间,冯康先生专门安排了我给Powell教授讲我的大学本科毕业论文《三次样条的最优误差估计》。感谢冯康先生,我人生第一次讲学术报告用的就是英文,而且听众中有这两位顶尖科学家。Powell教授对我的报告似乎还算满意,当场就同意了冯先生的推荐,答应帮助我申请去剑桥大学跟他学习,攻读博士学位。

在冯康先生的大力推荐和Powell教授的大力支持下,我申请出国深造的过程非常顺利,很快就被剑桥大学录取。由于办理出国手续、申请签证等因素,本应1982年10月入学的我等到当年年底才出国。在我出国之前,冯康先生就已经让我在计算中心的优化组里学习,指定优化组的负责人席少霖老师具体指导我学习相关的优化知识。这也是后来有人误认为我当时是席老师的研究生的原因。甚至在2009年我参评中国科学院院士的关键阶段时,有人说我不是冯康先生的研究生,声称我的院士推荐书作假。尽管后来在李大潜院士的帮助下澄清了事实,那一年我还是遗憾落选了。一日为师,终身为父,虽然冯康先生没有具体指导我的研究,但我研究生报考和最后被录取都是冯康先生的学生,这是铁的事实,也是我引以为荣的事实。

在剑桥大学学习期间,我一直和冯先生保持着通信。我会定期向冯先生汇报我的科研进展。冯先生很忙,很少直接写信回复我,而是委托计算中心人事处处长邵毓华老师给我回信,在生活上关心我,在学业上鼓励我。冯先生和中国科学院计算中心对我的关心和支持是全方位的。例如,我刚到英国,中国驻英国使馆文化处的同志就告诉我,中国科学院已经把我的相关材料转到了使馆,请使馆用心培养我,关心我的入党问题。这也让我有幸能在读英国剑桥大学期间加入了中国共产党。1984年我回国结婚,冯先生参加了我的婚礼。单位有同事私下告诉我说,冯先生对我真好,在他的印象里冯先生之前从未参加过我们单位任何人的婚礼。在这之后,我也没听说过冯先生在其他同事的婚礼上露过面。如此看来,我或许是单位里唯一的一个在婚礼上有幸请来冯先生的人。1985年,在拿到博士学位之前,我就拿到了剑桥大学Fitzwilliam学院Research Fellow的位置,可以在剑桥大学工作三年。冯先生对此非常支持,让中国科学院院部直接给中国驻英国大使馆发公函,表示支持我在博士毕业后留在英国在剑桥大学继续工作三年。根据冯康先生的建议,我在剑桥工作的三年里,每年都回国工作一段时间。他要求我不仅在科研上保持国际前沿,也要加强与国内同行的交流和合作,为将来回国打下良好基础。刚开始,我每年的短期回国是中国科学院计算中心资助的。后来,国家启动了博士后计划,冯先生就让我以他的博士后身份每年回国短期工作。这也让我有幸成为我国早期博士后计划入选者之一。1987年冯先生还让我申请了中国科学院青年奖励基金,并让我出任了由他担任主编的英文期刊Journal of Computational Mathematics的编委。

1988年我回国定居之前,冯康先生对我回国后的工作安排也非常关心。他亲自向时任中国科学院院长的周光召大力推荐我。周光召的秘书在给我的信中写道,我回国后可直接被聘为副研究员并领导一个研究组。后来,在冯先生的坚持下,中国科学院计算中心把我的相关材料寄送国内外相关专家审查,在我回国后就即刻聘任我为研究员。28岁的我成为当时整个中国科学院8万多职工中最年轻的正研究员。在20世纪80年代,职称评审非常严格,正教授的平均年龄不会低于50岁。如果没有冯先生的大力支持,以我的年龄和资历,在当时绝不可能被聘为研究员。

我在剑桥大学的工作本是到1988年9月底结束。冯先生让我提前归国,参加了8月份在南开大学举办的“二十一世纪中国数学展望”学术研讨会,让我这个初出茅庐的后生在中国数学界大师集聚的盛会上露面。在冯先生的推荐下,我还在1990年参加了香港的亚洲数学大会。现在回想起来,我能深深感受到冯先生当时用尽了苦心来培养我。回国后,冯先生和中国科学院计算中心为我的发展提供了许多帮助。我于1989年当选中华全国青年联合会(简称“全国青联”)常务委员,并获得中国科学院自然科学奖二等奖,1990年出任中国计算数学学会理事和中国《当代数学丛书》编委。我的这些荣誉和任职显然是因为有冯先生的推荐,这也说明冯康先生对我的帮助和提携是毫无保留的。1990年冯先生在筹备“大规模科学与工程计算”攀登计划以及在筹备“科学与工程计算”国家重点实验室时,让桂文庄和我负责起草相关的材料。1991年攀登计划正式启动,冯先生让我担任“代数与优化”课题组的副组长。“大规模科学与工程计算”攀登计划共有六个课题组,除了我之外,其他的正副组长都是五六十岁的著名学者。1991年“科学与工程计算”国家重点实验室成立时,冯先生也让我担任实验室副主任。冯先生还积极推荐我申报博士生导师。在那个年代博士生导师要经过国务院学位委员会直接评审。这也使得我有幸在1993年成为我国最后一批国批博导的一员。

在我的成长过程中,冯康先生给过我许多建议,常常在大方向上给我指明道路。1988年我回国工作一年之后,有段时间大家天天忙于写材料,开会汇报思想。冯先生建议我去国外做研究。我联系了美国和德国的学术同行,询问能否去访问一段时间。美国的同行回复将申请科研基金支持我访问,而德国教授建议我申请洪堡基金。我运气很好,几乎同时收到了美国教授和德国洪堡基金的好消息。洪堡基金可以延期执行,于是我选择先去美国访问一年,再回到国内工作半年,之后再去德国访问。这样就不会连续在国外工作太长时间。因为我还是想在国内立足,不愿意在国外永久工作。冯先生在我是否应当担任行政职务这个问题上也给予了建议。作为中国科学院最年轻的研究员,我很自然地被单位列入后备干部的考虑人选。组织上找我谈话之后,我去找冯先生征求意见。冯先生建议我不要进入“第三梯队”,并且告诉我:“行政上的事情尽量躲着,但学术上的职务可多参与。”

冯先生对我的提携、给予我的特殊关照太多了,数都数不清。我27岁出任Journal of Computational Mathematics的编委;28岁被聘为正研究员;29岁获中国科学院自然科学奖;30岁当选中国计算数学学会理事;31岁出任国家重点实验室副主任;33岁被评为博士生导师。这些在当时都是非常罕见的,也都是冯先生对我的厚爱。有一次,所里在讨论学科发展,不少老师发言之后,冯先生突然冒出一句:“下面我们请老袁讲讲。”这让我非常吃惊,当时单位只有我一个人姓袁,而冯先生叫所里的其他老师,包括那些我的长辈们都是以小字开头或直呼其名。我猜想,冯先生故意在同事们面前叫我“老袁”,有意在所里同事中提高我的地位。因为我们单独相处时,他都是称呼我“小袁”。那次之后,我对冯先生说,以后千万不要再叫我老袁,我实在受不起。

冯先生学术水平高,很自然地成为所里乃至全国计算数学界的权威。他对人要求严格、说话严厉,所以很多人都很怕他。有人背后说他是“学霸”,他的“霸”是有资本的。由于我只是冯先生名义上的学生,学术上没有直接被他指导,再加上年龄上的巨大差别,所以冯先生对我倒不是那么严厉,甚至有点“宠”我。有一次,所里安排我作个学术报告,冯先生亲自主持,我居然睡午觉睡过头了,迟到了5分钟。冯先生居然没有骂我,要是换成其他人我估计会被冯先生骂惨的。另一件事是我刚回国没多久,冯先生就和我谈,让我以他的名义招收博士生,由我具体指导,但是我拒绝了。当时,我年轻气盛,想到在国外的助理教授就可以独立指导博士,我就觉得我作为一名正研究员,招收博士生没必要借他人之名。很久之后我才明白,冯先生是为我着想。如果我有过协助指导博士生的经历,之后在国务院学位委员会申请博士生导师资格会更容易通过。当时我没有按照冯先生的意思做,他也没有责备过我。可见他对我真是包容。

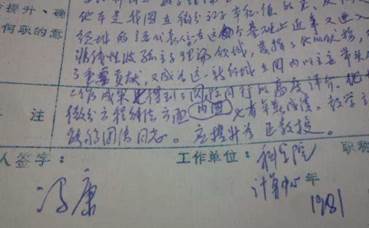

冯先生爱才惜才,对青年人非常关心也敢于大胆提拔。20世纪80年代初,冯先生把从事孤立子研究、还不到40岁的屠规彰引进计算中心,直接聘为研究员,使其成为当时整个中国科学院最年轻的研究员(图1)。屠规彰还在冯先生之后担任了全国人大代表。在冯先生的提议、亲自发起和组织下,1993年计算中心在北京组织了“华人科学与工程计算青年学者会议”。冯先生作为大会的学术委员主席,亲自遴选大会的报告人。国内外从事科学与工程计算研究的最优秀的华人青年几乎全部被邀请。事实证明,这个年龄段后来在国际科学计算领域作出杰出成就的华人学者,几乎都被邀请参加这次具有历史意义的会议,可见冯先生对学科前沿的了解和对国际人才队伍的熟悉。我和许进超很荣幸地被冯先生指定为大会主席。遗憾的是,冯先生并没有看到这个他为之呕心沥血的会议的召开。他在会议开幕当天永远离开了我们,但是,他将永远活在我们这一代学者的心中。在会上,我们发起倡议和发动捐款,设立了“冯康科学计算奖”。目前该奖已经成为在国际科学计算界具有重要影响力的奖项。冯康这个名字将在国际科学计算界永存!

图1 冯康推荐屠规彰担任正教授的推荐意见,1981年

冯先生爱憎分明。他有思想,对很多问题都有自己独特的见解。1992年巴塞罗那奥运会,中国代表团以16枚金牌取得金牌排名第四的好成绩。全国人民都在欢呼雀跃,但冯先生似乎并不高兴。他认为国家花费太多的经费去争夺几块体育金牌,是面子工程,不值。他还私下给我抱怨过,由于他不是党员,计算中心有些重要事情由党委来决定,不一定都会按他的意图作决策。作为一名在英国剑桥大学地下室宣誓入党的老党员,我当然不可能完全赞同冯先生的政治观点。冯先生去世十多年之后,所里在清理已过保密期的老档案材料时,我才在冯先生的档案中看到了他在“文化大革命”期间亲手写的所谓交代材料,一共有十多册、好几百页,里面记录了许多他那段时间的悲惨遭遇以及他违心所写的所谓“认罪”和“检举揭发”。从这些材料可知,冯先生在那段时期遭受了难以想象的摧残和折磨。也是在翻阅过这些材料之后,我才理解了冯先生在当年为什么会有偏右的观点。

冯先生是一个有魅力的人。一大群人在一起闲谈议论时,他往往是核心,引导话题的进行。他口才极好,善于演讲。当年,冯先生在申请科技部攀登计划项目时,通讯评议排名在中段,但经过冯先生口头答辩后就名列前茅了。冯先生的学术报告也讲得非常好,极具感染力。他爱聊天,也善于聊天,也爱拉家常。他不止一次说到,他父亲在清朝最后一次科举考试中中了秀才。言外之意是,如果不是废除科举制度,他父亲极有可能成为举人、进士。显然他对自己家族优良的遗传基因是非常自豪的。

冯先生在国内的知名度远远小于他的国际知名度。丘成桐先生一次在清华大学演讲中说道,中国近代数学能够超越西方或与之并驾齐驱的有陈省身、华罗庚、冯康三人,给了冯先生很高的评价。但是我国公众知道冯康名字的并不多。在国内,有相当一段时间,冯先生的工作没有得到应有的认可。他对其在有限元方面开拓性的工作只被评为国家自然科学奖二等奖一直耿耿于怀。以至于后来他在辛几何算法方面的工作再次被评为国家自然科学奖二等奖时他非常生气地主动撤销了申报。这个项目终于在1997年时被授予国家自然科学奖一等奖,此时距离冯先生去世已经四年多了。冯先生的这个“被追认”的国家自然科学一等奖树立了一个太高的标杆,以至于之后很多年国家自然科学奖一等奖一直空缺。在数学领域,二十三年过去了,依然没有出现过新的国家自然科学奖一等奖。冯先生于1980年当选了中国科学院学部委员(也就是后来的院士),这也是迟到的荣誉。他曾和我说过,他当选院士,主要是靠物理学家帮忙。他私下不止一次流露过他的不满,他认为他的工作未能得到中国数学界的充分认可。

冯先生在学术上成绩辉煌,但在生活上却非常坎坷。在他第二次结婚之前,他曾和我谈起过他的生活。他说他自己在科学研究上有些成就,但在婚姻上并不成功。他还说,也许正是婚姻上的失败,让他与别人相比少了幸福的家庭生活,才让他能全身心地投入工作。他还开玩笑地说,说不准自己学术上能取得那么大的成就还得感谢生活中的不幸呢!

与冯先生的交往中有两件事让我终生遗憾。第一件事发生于我在剑桥工作时。冯先生给我写信说他要来英国开会,想去剑桥大学参观一下,让我帮着安排。我在学院帮他订了住宿,等他到了也陪着他参观了剑桥的几个主要学院,请他在High Table上吃饭,与他在牛顿苹果树下合影(图2),也带他去剑河上划船。我当时觉得我已经尽了最大努力,安排也非常完美了。但事后才知道,冯先生其实希望我能安排他在剑桥大学作个学术报告。对于像冯先生这样的著名学者,在著名学府作学术演讲比起参观景点要重要多了!现在回想起此事,我觉得我当时真是太傻了。第二件事发生在冯先生临终之前。冯先生去世前的那几天,他已经不能说话,但似乎神志还很清楚。所里安排同事们轮流在北医三院陪床。有一个晚上是我负责陪护。我坐在床边,通过抚摸冯先生的手和胳膊和他打招呼。冯先生全身都不能动弹,但他食指头却总在我的手背上划圈。当时,我没多想,以为这是冯先生对我抚摸他的回应。最近,国内电视台经常放谍战连续剧,有一天我突然想到,冯先生当时是不是想和我说点什么?我当时为什么没有想到拿支笔给冯先生,看他是否想写点什么?每每想起此事,我都觉得我当时真是太笨了。

图2 与冯先生合影于剑桥大学三一学院“苹果树”前,1987年

我曾设想过,如果冯先生能多活几年,我的人生轨迹也许会与现在大不相同。中国科学院计算中心的命运也许不会那么早就终结。中国计算数学界后来的发展也许会很不一样。

冯先生是一位传奇人物,可惜他过早逝去,否则他本人在国内外学术上的影响也会更大。在他去世前,他已经收到了1994年国际数学家大会的邀请,去作45分钟的邀请报告。如果成行,他将在国际数学家大会上作第二次邀请报告,因为他在1983年华沙国际数学家大会上已经作过一次邀请报告了。一个数学家能在国际数学家大会作邀请报告已经是很高的荣誉,作两次邀请报告则非常罕见。可见冯康先生关于辛几何算法的工作得到了国际同行的高度认可。冯先生去世前还被美国同行推荐去参评美国科学院外籍院士。很遗憾,由于突然离世,他没能得到这些原本属于他的荣誉。

白驹过隙,冯先生逝去已近二十七年。每当我看到所里一茬茬的研究生毕业,我都会感叹冯先生开创的事业后继有人。在科学与工程计算国家重点实验室的大厅里,冯先生的头像和手稿静静地坐落着,象征着他在计算数学界的不朽传奇。冯先生虽然离开了我们,但他永远活在我们心中!

本文原载于《冯康先生纪念文集》

附件下载: